木曽三川輪中ミュージアムとは

「土地の記憶」「輪中のくらし」「武士(もののふ)たちの軌跡」を主要テーマに、

海津市の歴史や文化を紹介するミュージアムです。

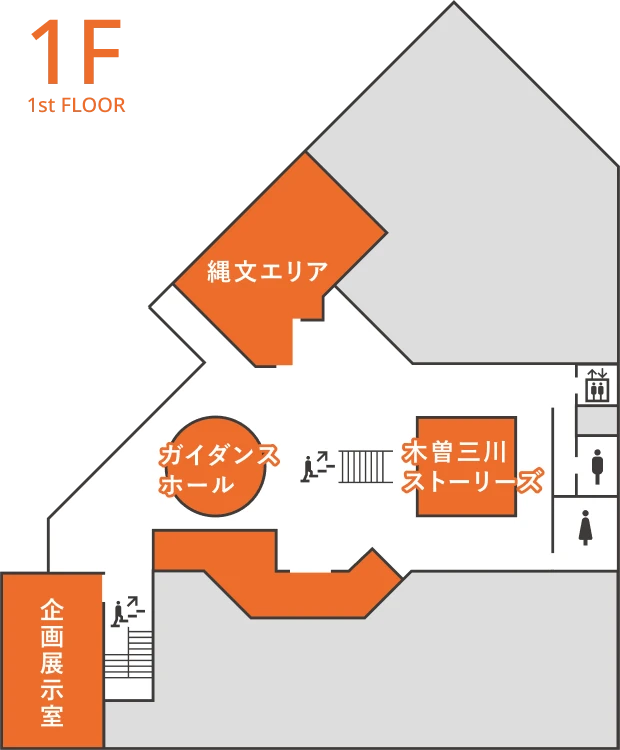

1F

土地の記憶

木曽三川下流域の地形の変遷を示す大規模な模型装置に、

大型のスクリーン映像やプロジェクションマッピングによる迫力ある映像演出を追加しました。

-

3つのテーマウォールと

市内周遊マップ展示をより深く理解するための体験ステップとして、ガイダンス機能を新設しました。海津市の全体像をつかむ航空写真や展示体験を経て、各ゾーンへ。

-

体験コンテンツ

「縄文ライフ」ジョイスティックを動かして、縄文時代のくらしをみんなで探そう!

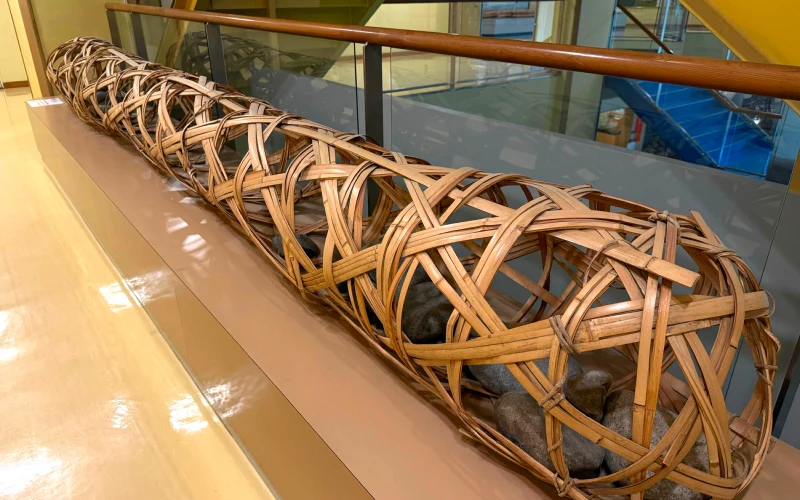

縄文エリア

-

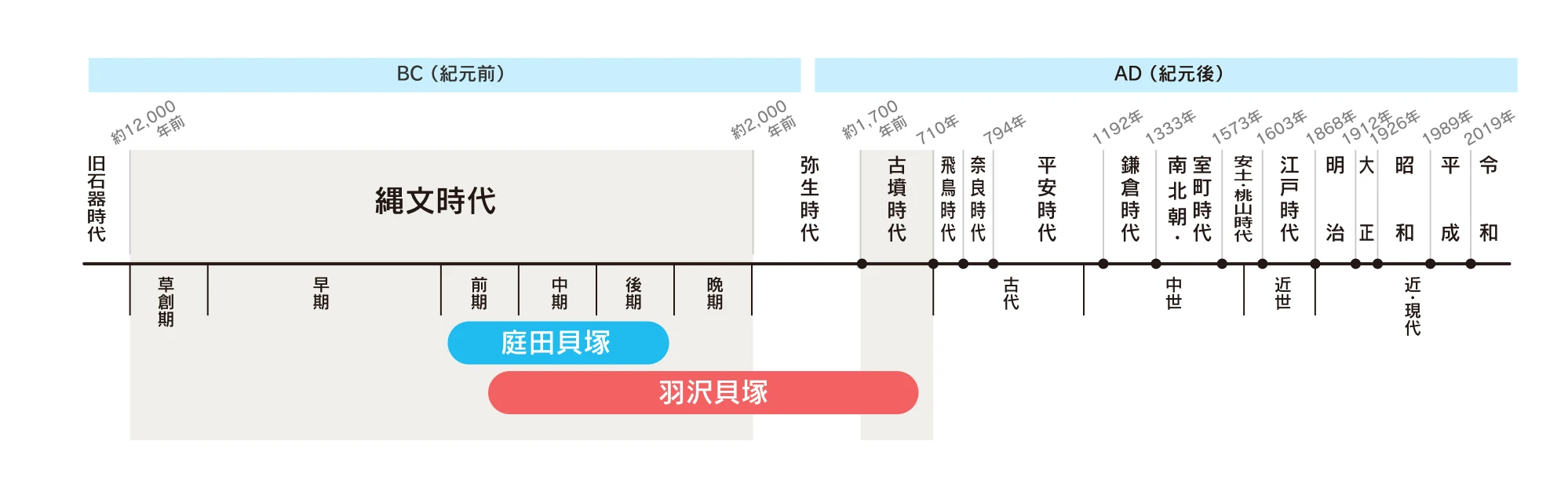

「縄文エリア」では、海津市に存在する二つの貝塚遺跡、庭田貝塚と羽沢貝塚について説明しています。現在、海津市のある岐阜県は海に面していませんが、縄文時代には海が身近にあったことを示す貝殻や魚や動物の骨、人骨、土器などが発掘されており、当時の人々の生活を知る手がかりとなっています。

-

犬は最も早くから人間に慣れ親しんだ動物の一つで、縄文時代には狩りの重要なパートナーとして大切に扱われていたと考えられています。そのため、死後も人と同じように貝塚に葬られており、神奈川県夏島貝塚でみつかった、約9,000年前の犬の骨が最も古い例になります。

庭田貝塚と羽沢貝塚からは合わせて4頭の犬の骨が見つかっており、保存状態のよい1頭は人と同じように丁寧に葬られていました。

古墳エリア

-

古墳時代は、その象徴である古墳の構造や副葬品の種類によって、大きく前期・中期・後期の3つの時期に分類されます。

市内には、養老山地の山腹や山麓に、現在確認されているだけで130基近くの古墳が存在していました。

古墳時代前期の代表的な古墳には、円満寺山古墳(第1号古墳)や、続いて位置する東天神第1号古墳、行基寺古墳、城山古墳などが含まれています。

後期の古墳には、東天神古墳群、北ノ会古墳群、出来山古墳群、狐平古墳群などがあり、これらはまさに集団を形成しています。

-

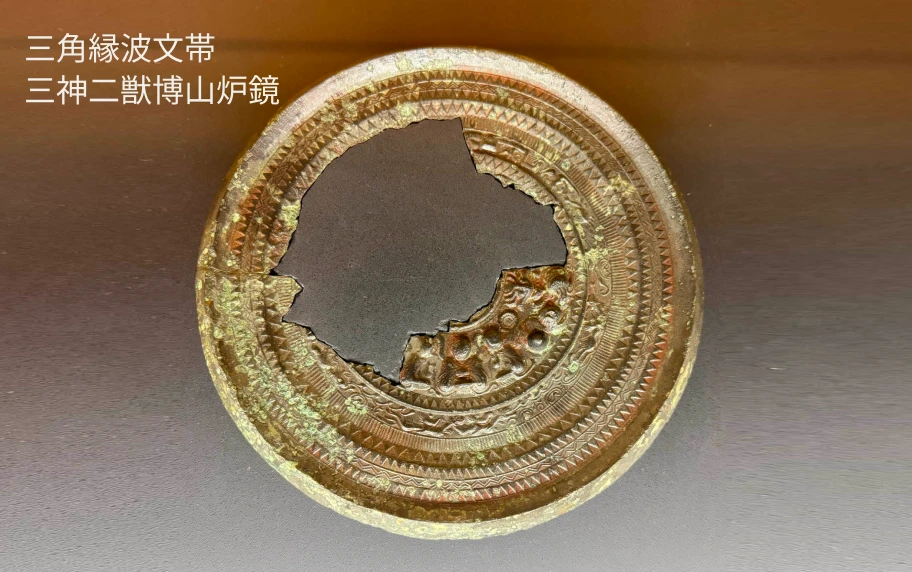

古墳時代前期において代表的な鏡としては、内行花文鏡、方格規矩鏡、三角縁神獣鏡などが挙げられますが、特に三角縁神獣鏡が最も多く発見されています。この鏡は近畿地方の有力者が埋葬された古墳から出土したものと同じ型で製造されており、各地の古墳でも見つかっています。これは近畿地方との政治的な関係を示す重要な遺物として注目されています。

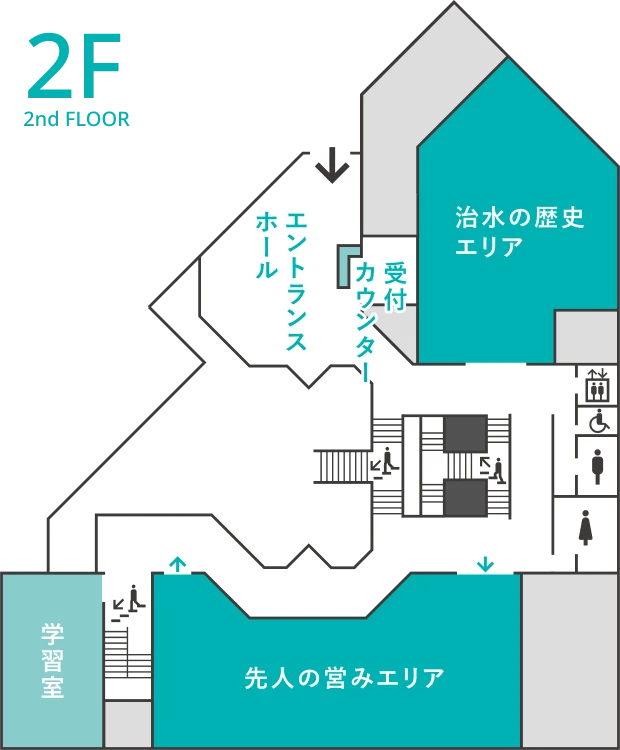

2F

輪中のくらし

-

輪中シアター

輪中シアターは、治水の歴史と、輪中にくらす人々が生み出した様々な工夫を紹介する映像と、干潮、満潮を利用して自然排水を行っていた金廻四間門樋の解説映像のほか、輪中のでき方を視覚的に学べる体験型コンテンツがあります。

-

治水の歴史エリア

治水の歴史エリアは、輪中のなりたちや工夫・河川改修の歴史・排水問題・水防活動などについて詳しくわかりやすく学習できる内容になっています。

-

人々の営みエリア

人々の営みエリアは、かつて、輪中低地の当地域で行われた堀田農業の農具や民具が並び、現代の農業と比較しながらくらしの知恵や工夫を学ぶことができます。

-

金廻四間門樋

土地が低い木曽川水系の下流域に位置する輪中では、外水の侵入による水害に加え、排水も大きな問題とされていました。排水路となる輪中内の川の河床と、揖斐川など伊勢湾の河口部の河床の高さに大きな違いがないため、大潮の時期や大雨が重なると、海水混じりの水が輪中に流入することがありました。この流入による農業への塩害を防ぎ、通常時の排水を行うために、二つの川の水位差(水圧)を利用した自動開閉式の樋門(水門)が各所に設置されました。明治時代に建設された木造の金廻四間門樋は、伝統的な土木技術を今に伝える非常に貴重な存在です。

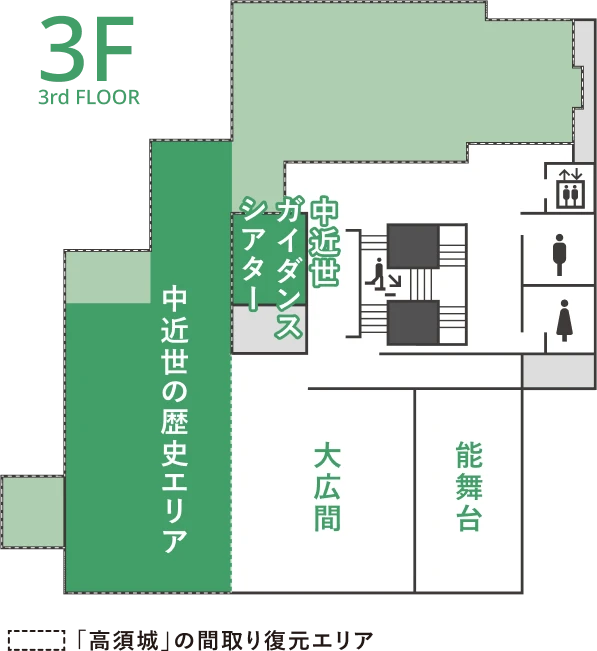

3F

武士(もののふ)たちの軌跡

高須藩や幕末に活躍した高須四兄弟の展示に加え、江戸時代以前の歴史を伝える展示もあります。

また、戦乱の時代を生き抜いた領主たちの歩みを、映像やグラフィックを用いて分かりやすく紹介します。

- 高須藩

-

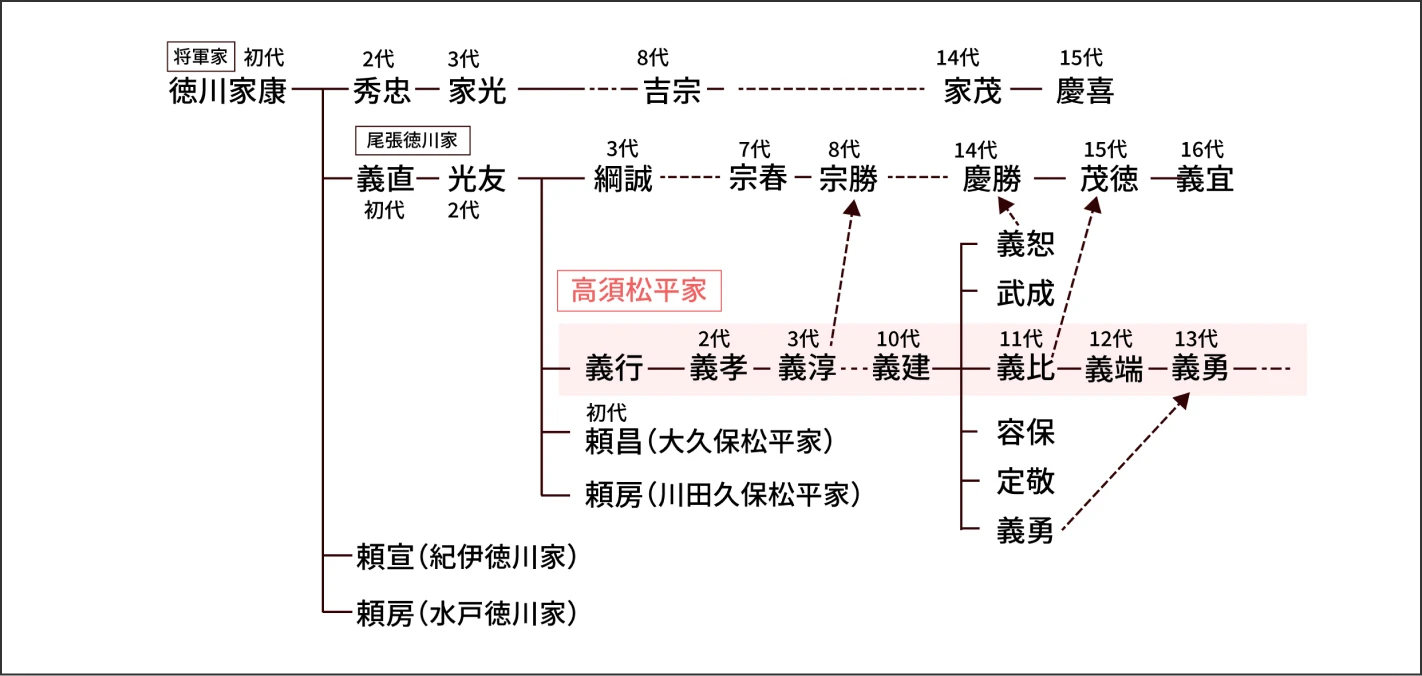

尾張藩主の徳川光友の次男である松平義行は、元禄13年(1700)に領地の半分を高須とその周辺に移され、明治維新までの間、13代にわたって続きました。

3万石の小藩でありながら尾張藩の分家として家格が高く、多くの優れた藩主を輩出しました。

幕末に活躍した会津藩主松平容保や桑名藩主松平定敬などは、高須藩の出身です。 -

-

高須四兄弟 ※複製(原資料は行基寺蔵)

尾張藩を継承し、明治新政府に協力した徳川慶勝、明治維新の際に徳川家を代表して新政府との交渉に当たった一橋家の徳川茂栄、新政府軍に対して徹底抗戦をした松平容保および松平定敬の4人は「高須四兄弟」として知られています。彼らはそれぞれの立場で、激動の幕末と維新の時代を乗り越えてきました。

-

能舞台

当館の3階は、高須藩松平氏の御館の間取りの一部を復元しています。御玄関から御書院にかけての主要部分に、能舞台と50畳の広間が追加されています。

能舞台は、伝統芸能の発表会などにご利用いただけます。

-

御書院と御上段の間

-

山吹の間

-

菊葵文庫

刻印石

-

刻印石

-

養老山地から採取される硬質砂岩は、地元で「河戸石」と呼ばれ、仏教の石塔や城郭の石垣、

礎石として利用されてきました。

名古屋城の建設においても河戸石が使用され、

工事を担当した大名は、自身の工事の証として様々な記号を石材の表面に刻みました。

ここでは、高須城近くの大江川で見つかったものが展示されています。

屋外展示

-

堀田

-

トロッコ

-

排水機

-

海津地区は、県内の輪中の中でも低い位置にあり、特に最低位の地域では溜まり水(湛水)の問題に悩まされていました。

低湿地帯の農業生産を向上させるために工夫されたのが“堀田”です。現在は土地改良事業によりその姿を消しましたが、資料館の前庭に小さく復元され、実際に稲を育てています。

また、湛水を排除するために明治36(1903)年に海津町に初めて排水機場が設置されました。その後、各地に設置された排水機の一つが展示されています。別棟には明治中期に建造されたと考えられる木造の大型樋門“金廻四間門樋”が復元保存されており、見学を希望する方は訪れることができます。